শুক্রবার ● ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রথম পাতা » বিশেষ » ঢাকসু নির্বাচন ও সংস্কারপ্রয়াস: রাজনৈতিক চিন্তার নতুন দিগন্ত

ঢাকসু নির্বাচন ও সংস্কারপ্রয়াস: রাজনৈতিক চিন্তার নতুন দিগন্ত

ড. মাহরুফ চৌধুরী ::

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ঢাকসু) নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে সবসময়ই এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করেছে। কারণ এই নির্বাচন কেবল শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে না, বরং জাতীয় রাজনীতির ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা নির্ধারণেও ভূমিকা রাখে। দীর্ঘ দিন ধরে ঢাকসু কার্যকর না থাকায় সাম্প্রতিক এই নির্বাচনকে ঘিরে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, রাজনীতিবিদ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আগ্রহ ও কৌতূহল তৈরি হয়েছিল, তা স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিসরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। সাম্প্রতিক এই নির্বাচনে নানা জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’-এর প্রার্থীদের নিরঙ্কুশ বিজয় তাই কেবল একটি নির্বাচনী ফলাফল নয়, বরং শিক্ষার্থীদের নতুন প্রজন্ম দেশে কোন ধরনের রাজনীতি চায় এবং কোন ধরনের রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করছে, তার এক সুস্পষ্ট বার্তা বহন করছে।

জাতীয় জীবনে এই নির্বাচনের তাৎপর্য নিহিত আছে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মৌলিক প্রতীকী অর্থে। নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রমাণ করেছে, গলাবাজি, পেশীশক্তি, ক্ষমতার দম্ভ, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি কিংবা দমননীতির মাধ্যমে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পুরোনো ধ্যানধারণা তারা আর মেনে নিতে রাজি নয়। প্লেটোর ‘দ্য রিপাবলিক’-এ যেমন বলা হয়েছে, রাষ্ট্র যদি ন্যায়বিচারহীন হয়, তবে তরুণ প্রজন্মই সর্বপ্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ঢাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের রায় যেন সেই প্রাচীন দর্শনের আধুনিক প্রতিফলন। এখানে তারা প্রথাগত দলীয় রাজনীতির দলান্ধ আনুগত্যের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং ঘোষণা দিয়েছে যে, প্রকৃত শিক্ষার্থীবান্ধব, গণতান্ত্রিক ও ন্যায্য রাজনীতির পথ ছাড়া অন্য কোনো পথে থাকলে তাদের সমর্থন পাওয়া যাবে না।

ঢাকসুর ইতিহাস বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার বিকাশ, নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রগঠনের ধারাবাহিকতার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। এটি কেবল একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ নয়, বরং জাতির রাজনৈতিক আদর্শ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির চেতনা বিকাশের প্রাণকেন্দ্র। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে ঢাকসু নেতৃত্ব দিয়েছিল দেশের শিক্ষা নীতি পুনর্গঠনের সংগ্রামে, যেখানে ছাত্রসমাজ প্রমাণ করেছিল যে, রাষ্ট্রের অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে তারা কখনো নীরব দর্শক হতে পারে না। এরপর ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, যা স্বৈরাচারী আইয়ুব শাসনের পতন ঘটিয়েছিল, সেখানে ঢাকসুর নেতৃত্বাধীন ছাত্রনেতারাই হয়ে উঠেছিলেন জাতির দিকনির্দেশক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই ষাটের দশকেই ছাত্ররাজনীতিতে সর্বপ্রথম দলীয় লেজুড়বৃত্তির সূচনা হয়।

সবার জানা যে শুধু তাই নয়, ১৯৭১ সালের আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলনে ও মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের অবদান ছিল ঐতিহাসিক। ঢাকসু ভবন তখন রূপ নিয়েছিল স্বাধীনতার সংগ্রামের কলাকৌশল নির্ধারণের কেন্দ্রস্থলে, যেখানে ভবিষ্যৎ মুক্তির পথরেখা আঁকা হয়েছিল। ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনেও ছাত্রনেতাদের অগ্রণী ভূমিকা জনগণকে রাস্তায় নামতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এবং গণআন্দোলনের চাপেই পতন ঘটে একদলীয় স্বৈরশাসনের। এই ধারা আবারও নতুন রূপ নেয় ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে, যখন তরুণ প্রজন্ম ‘বৈষম্যহীন’ ও ‘স্বৈরাচারমুক্ত’ রাষ্ট্রের দাবিতে রাস্তায় নামে এবং ঢাকসু নেতৃত্ব জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বৈরতন্ত্রের পতনে ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার এই ধারাবাহিক ইতিহাস প্রমাণ করে যে ঢাকসু কেবল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সীমাবদ্ধ কোনো সংগঠন নয়; বরং এটি গোটা জাতির গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় ও গণতন্ত্রের পথে দেশের অভিযাত্রার মূর্ত প্রতীক। তাই এবারের নির্বাচনও নিছক একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়, বরং এ নির্বাচনের ফলাফল দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতিপথ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট বার্তা হিসেবে দেখা উচিত। তাদের রায়ে ফুটে উঠেছে, পুরোনো স্বার্থসর্বস্ব ক্ষমতাকেন্দ্র্রিক ও পারিবারিক পরিচয়নির্ভর দলীয় রাজনীতির পরিবর্তে তারা চায় স্বচ্ছতা, ন্যায়পরায়ণতা, অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব ও রাজনীতিতে নতুন চিন্তার বিকাশ।

শিক্ষার্থীরা এবারের ঢাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে একটি মৌলিক সত্য জাতির সামনে তুলে ধরেছে যে, আধুনিক নাগরিক সমাজে রাজনীতিতে জয়ী হওয়া বা টিকে থাকার জন্য কেবল বলপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন যথেষ্ট নয়, বরং প্রয়োজন সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও আন্তরিকতার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তিমুলক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মানুষের আস্থা অর্জন। মানুষ স্বভাবতই স্বাধীনচেতা ও আত্মমর্যাদায় আপোষহীন; তারা কারো দাসত্বে বা জোর-জবরদস্তিমূলক রাজনীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে বাঁচতে চায় না। যারা এখনো মনে করেন, ভয় দেখিয়ে কিংবা ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, সংস্কারবিরোধী সেই রাজনৈতিক নেতারা ঢাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের রায়ের মধ্য দিয়ে কঠোর জবাব পেয়ে গেছেন।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে ম্যাক্স ওয়েবারের বিশ্লেষণ এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে, ‘সহিংসতার উপর নির্ভরশীল শাসন সাময়িক, কিন্তু বৈধতা অর্জনকারী শাসন দীর্ঘস্থায়ী’। ঢাকসু নির্বাচনের ফলাফল সেই তত্ত্বকেই নতুনভাবে স্মরণ করিয়ে দিল। এখানে শিক্ষার্থীরা তাদের ভোটের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ক্ষমতার অপব্যবহার বা কৃত্রিম প্রভাব নয়, বরং নৈতিকতা ও আস্থার ভিত্তিতেই নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এ বিষয়টি শুধু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সীমাবদ্ধ নয়; বরং পুরো জাতির জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় মুহূর্ত। ইতিহাসে দেখা যায়, যে শাসন বলপ্রয়োগ ও দমননীতির উপর দাঁড়িয়েছিল, যেমন রোমান সাম্রাজ্যের শেষ অধ্যায় কিংবা সাম্প্রতিক শতাব্দীর নানা স্বৈরশাসন, তারা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অপরদিকে, যে সব নেতৃত্ব জনগণের আস্থা, বৈধতা ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাদের শাসন ইতিহাসে স্থায়ী হয়েছে। ঢাকসুর নির্বাচনে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা সেই বৈধতার রাজনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঢাকসুর সাম্প্রতিক নির্বাচন আমাদের সামনে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা উন্মোচন করেছে। আর তা হলো বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় সংস্কারবিমুখ, প্রথাগত ও একরৈখিক রাজনীতির যুগ দ্রুত অবসানের পথে। রাজনীতি আর কেবল আবেগনির্ভর স্লোগান স্বর্বস্ব কিংবা প্রতীকী মূলধনের খেলা নয়; বরং এটি এখন পরিণত হয়েছে কৌশলগত বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা, আত্মত্যাগ এবং মূল্যবোধের এক প্রতিযোগিতায়। ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে, যে সমাজে রাজনীতি সময়ের পরিবর্তনকে অবহেলা করে কিংবা নতুন প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করে, সেখানে পুরোনো রাজনীতি অবশেষে মুখথুবড়ে পড়ে এবং ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ফরাসি দার্শনিক রুশো যেমন বলেছিলেন, ‘প্রতিটি প্রজন্মের নিজের জন্য নতুন সমাজচুক্তি করার অধিকার আছে’। আজকের তরুণরাও সেই অধিকারকে ব্যবহার করছে এবং ঢাকসু নির্বাচনে তাদের রায় সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, প্রচলিত রাজনৈতিক বয়ান ও কর্মকান্ড আর কাজ করবে না।

যারা নতুন প্রজন্মের পথপ্রদর্শকদের তথা যুগের নকিবদের চিন্তাভাবনা উপেক্ষা করে নিজেদের পুরোনো ধ্যানধারণাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, তারা নির্বাচনের বৈতরণী পাড়ি দিতে পারবে না। বরং তারা জনগণের সমর্থন হারিয়ে ক্রমেই অপাঙ্তেয় ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। সাম্প্রতিক নানা আলাপ আলোচনায় রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা যথার্থই উল্লেখ করেছেন, ছাত্রশিবিরের রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরেই মূলত বুদ্ধিবৃত্তিক, কৌশলগত ও আদর্শনির্ভর। ফলে এ শক্তির মোকাবিলা কেবল আবেগ বা ক্ষমতার দম্ভ দিয়ে সম্ভব নয়; বরং সমান শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক, কৌশলগত ও আদর্শিক রাজনীতি ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা নেই। এখানে মূল শিক্ষা হলো বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি যদি বাস্তবিক পরিবর্তনের দিকে এগোতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই নতুন প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ আজকের তরুণদের হাতেই আগামীকালের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়ভার। তাদের উপেক্ষা করা মানে গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করা, আর গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করা মানে রাজনৈতিক সংস্কারের ইতিহাসের আসন্ন ভরাডুবিকে ডেকে আনা।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক মাত্রই অবগত আছেন যে, মানুষকে যখন তার স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, তখন সে তার ন্যায্য অধিকার আদায়ের লড়াই চালিয়ে যেতে বিকল্প শক্তি খুঁজে নেয় এবং ধীরে ধীরে আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, দমননীতি যত কঠোর হয়, প্রতিরোধও তত তীব্র, গভীর ও সংগঠিত রূপ লাভ করে। আমাদের লোককথায় প্রচলিত প্রবাদ হলো, ‘বাড়ির দরজার বার বার ছাগলে খাওয়া গাছটি একদিন শক্ত হয়ে ওঠতে থাকে, তখন ঘূর্ণিঝড়ও তাকে উপড়ে ফেলতে পারে না’। এ কথাই যেন প্রতিফলিত হয়েছে বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির ইতিহাসে। স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরকে নানা সময় কঠোর দমননীতির মুখে পড়তে হয়েছে, রাজনৈতিক পরিসরে তাদের কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো যে কোনো শেকড়বদ্ধ আন্দোলনকে কেবল দমন করে কখনো নিঃশেষ করা যায় না; বরং সেটি ভেতরে ভেতরে শক্তি সঞ্চয় করে একসময় অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

যে ছাত্রসংগঠনটিকে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে দাঁড়াতেই দেওয়া হয়নি, আজ সেখানে তারা নিরঙ্কুশ প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছে। সেটা কিভাবে সম্ভব হলো এই বাস্তবতা প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তিগুলোর উপলব্ধি করা ও সেই অনুযায়ী ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ করা জরুরি। দমনপীড়নের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে না, সেটি ইতিহাস বহুবার প্রমাণ করেছে। লাতিন আমেরিকার সামরিক শাসন হোক, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শাসন হোক, কিংবা বাংলাদেশের সামরিক ও একদলীয় স্বৈরতন্ত্র হোক- সবক্ষেত্রেই দেখা গেছে, দমননীতি ব্যর্থ হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত শাসক শ্রেণীকে সংস্কার ও গণআকাঙ্ক্ষার কাছে নতিস্বীকার করতে হয়েছে। তাই যারা ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারায় ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখে, তাদের প্রয়োজন ইতিবাচক সংস্কার, মুক্ত আলোচনা এবং নতুন প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান জানানো। যদি রাজনৈতিক শক্তিগুলো ঢাকসুর এই নির্বাচন থেকে শিক্ষা না নেয়, তবে তরুণ প্রজন্ম তাদের প্রত্যাখ্যান করবেই। কারণ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে রাজনীতি সময়ের সাথে নিজেকে খাপখাইয়ে নতুনভাবে উপস্থাপন করতে পারেনি, যে রাজনীতি তরুণদের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করেছে, তার অস্তিত্ব কখনো টেকেনি। বর্তমান সময়ও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও তার প্রয়োগ প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ তার ব্যতিক্রম নয়।

বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য ঢাকসু নির্বাচনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো নতুন প্রজন্ম কেবল সংখ্যায় নয়, বিদ্যা, বুদ্ধি ও আবেগের শক্তি নিয়েই জাতীয় অঙ্গনে এগিয়ে আসছে। তারা প্রযুক্তি-সচেতন, বিশ্বপরিসরের রাজনীতি সম্পর্কে অবহিত এবং বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের স্পষ্ট ধারণা পোষণ করে। কিন্তু এই তরুণ শক্তির আবেগ ও উদ্যম যদি অভিজ্ঞ প্রবীণ প্রজন্মের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমন্বিত না হয়, তবে রাজনীতির আদর্শ ও প্রক্রিয়ায় পূর্ণতা আসবে না। অ্যারিস্টটল মতে, তরুণরা পরিবর্তনের শক্তি আর প্রবীণরা স্থায়িত্বের প্রতীক। এই দুইয়ের মেলবন্ধনেই টেকসই সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী যে গণআকাঙ্ক্ষা এখন বাংলাদেশে জাগ্রত, তার প্রতিফলন ঘটাতে হলে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় এই প্রজন্মগত সমন্বয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি। কেবল তরুণদের আবেগকে কাজে লাগানো বা প্রবীণদের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করাই যথেষ্ট নয়; বরং একটি ভারসাম্যপূর্ণ নীতি ও কাঠামোর প্রয়োজন, যেখানে উভয় প্রজন্মের শক্তিকে সমন্বিত করে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

ইতিহাসও এই সত্যকেই সমর্থন করে। ইউরোপের গণআন্দোলন থেকে শুরু করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম কিংবা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ- সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, সফল রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে তরুণদের আবেগ, শক্তি ও সাহসের সঙ্গে প্রবীণদের প্রজ্ঞা, কৌশল ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে। ঢাকসুর নির্বাচনী ফলাফল তাই রাজনৈতিক দলগুলোকে আবারও মনে করিয়ে দিল যে, পরিবর্তন তখনই টেকসই হয়, যখন প্রজন্মের ফাঁক নয়, বরং প্রজন্মের সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা যায়। ঢাকসু নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে, তরুণ প্রজন্ম আর পুরোনো ধাঁচের স্বার্থনির্ভর ক্ষমতাকেন্দ্রিক, ব্যক্তিনির্ভর ও দমনমূলক রাজনীতি চায় না। তারা চায় তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক, তারা চায় প্রথাগত চিন্তাভাবনা ও রাজনীতির জগতে সংস্কার, সহমর্মিতা, কৌশলগত বুদ্ধি এবং আদর্শভিত্তিক নেতৃত্বের বিকাশ। যারা এই বাস্তবতা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হবে, তারা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হবে।

এ মুহূর্তে সময় এসেছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য জেগে ওঠার, নিজেদের পুনর্গঠনের এবং তরুণ প্রজন্মের প্রত্যাশাকে সম্মান করার। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পুনর্গঠনে সংস্কারপ্রয়াসী হওয়া এখন আর বিকল্প নয়, এটি অনিবার্য। ইতিহাসের আলোকে বর্তমানকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সময়ের ধারাবাহিকতায় পরিবর্তন একটি অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়া। যেকোনো রাজনৈতিক শক্তি যদি এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, তারা দ্রুতই হারাবে অতীতের অর্জিত গৌরব এবং জনগণের আস্থা। আর যদি এই বার্তাকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়, তবে আগামীর বাংলাদেশে রাজনীতির অঙ্গন হবে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক, অংশগ্রহণমূলক, প্রগতিশীল এবং জনকল্যাণমুখী। এমন একটি রাজনীতি, যেখানে তরুণদের উদ্যম ও প্রবীণদের অভিজ্ঞতা মিলিত হবে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র স্বার্থের জন্য নয়, বরং ন্যায্যতা, নৈতিকতা এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হবে। ঢাকসু নির্বাচনের এই শিক্ষণীয় ফলাফলই জাতির রাজনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়ার ভবিষ্যতের জন্য একটি স্পষ্ট দিকনির্দেশনা। আর দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক শক্তিগুলো নতুন প্রজন্মের চেতনা ও স্বপ্নকে কেন্দ্র করে তাদের রাজনীতিকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করতে হবে।

* লিখেছেন: ড. মাহরুফ চৌধুরী, ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য।

বিষয়: #চিন্তা #ঢাকসু #দিগন্ত #নতুন #নির্বাচন #রাজনৈতিক #সংস্কারপ্রয়াস

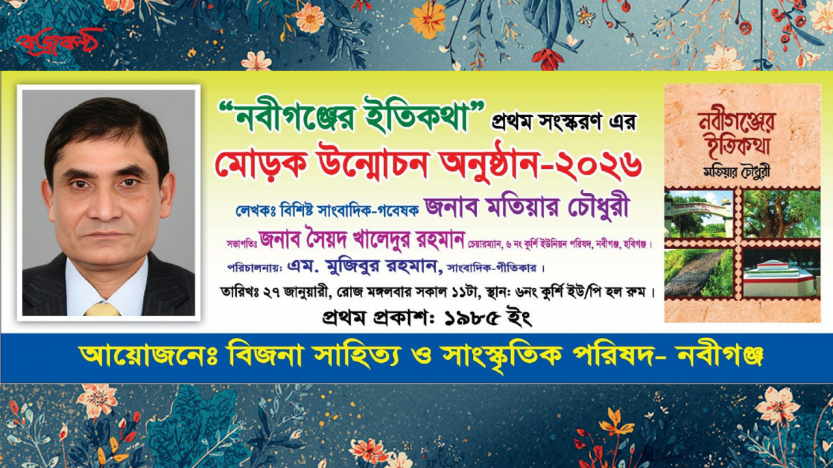

‘নবীগঞ্জের ইতিকথা’ ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য একটি সহায়ক দলিল মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তারা

‘নবীগঞ্জের ইতিকথা’ ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য একটি সহায়ক দলিল মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তারা  শিক্ষকতা: নৈতিক অবস্থান ও মানবিক প্রতিশ্রুতি

শিক্ষকতা: নৈতিক অবস্থান ও মানবিক প্রতিশ্রুতি  রাষ্ট্র কতটা নিষ্ঠুর হলে এমন অন্যায় সম্ভব হয়?

রাষ্ট্র কতটা নিষ্ঠুর হলে এমন অন্যায় সম্ভব হয়?  শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব এডভোকেট মনসুর উদ্দিন আহমেদ ইকবাল এর ৭৪ তম জন্মদিন

শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব এডভোকেট মনসুর উদ্দিন আহমেদ ইকবাল এর ৭৪ তম জন্মদিন  ব্যর্থতা ঢাকতেই ‘হ্যাঁ’ ভোটে জিততে মরিয়া বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

ব্যর্থতা ঢাকতেই ‘হ্যাঁ’ ভোটে জিততে মরিয়া বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার  কালচারাল প্রোটেকশন ফান্ডের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালার আয়োজন করছে ব্রিটিশ কাউন্সিল

কালচারাল প্রোটেকশন ফান্ডের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালার আয়োজন করছে ব্রিটিশ কাউন্সিল  শরীফ ওসমান হাদী: নৈতিক সাহস ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা

শরীফ ওসমান হাদী: নৈতিক সাহস ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা  আয়োজিত হলো নারী নেতৃত্ব ও ক্ষমতায়ন বিষয়ে সংলাপ

আয়োজিত হলো নারী নেতৃত্ব ও ক্ষমতায়ন বিষয়ে সংলাপ  সহজ এবং খুব সহজ উপায়ে আয় করার কিছু টিপস এখানে দেওয়া হল….

সহজ এবং খুব সহজ উপায়ে আয় করার কিছু টিপস এখানে দেওয়া হল….  নির্বাচনী ইস্তেহারে শিক্ষার সুস্পষ্ট রূপরেখা চাই

নির্বাচনী ইস্তেহারে শিক্ষার সুস্পষ্ট রূপরেখা চাই

সিলেট শহরের সকল হবিগঞ্জী

সিলেট শহরের সকল হবিগঞ্জী